传统麻编技艺是一门古老的手艺 ,这门手艺的传承十分仰赖师徒间的“口传心授”。

沤麻、捻线、编织、染色。经过完整的四个步骤后,一件麻编工艺品才得以面世。

工艺品的种类各异,多以实用品、陈设品为主,如麻鞋、帽子、包、地垫、褡裢、玩偶、壁挂、摆件等。

在第四代麻编传承人张璟的精妙构思下,麻编工艺品有了更多具有设计感的艺术形态,包括麻编包、“丝路骆驼”、麻编收纳篮等。

张璟在2017年创立了巴鸟麻编品牌,用麻编技艺带动村民开启了一条非遗“生产性保护”之路。

麻是一种草本植物,它的茎非常有韧性。麻也被称为最原始最古老的纺织材料,有“国纺源头,万年衣祖”的美称。

麻制品有吸潮、凉快、坚韧、耐腐蚀等优点。中国是世界上最早种植和使用麻的国家之一。

在西周至战国时期,人们常用麻来编织线绳、鞋帽等日用品,到了汉代,麻已经成为一种普遍的种植作物。

麻编,就是把麻纤维拧成绳子,再通过编织的技法把这些纤维做成工艺品。这些麻纤维其实源于汉麻等植物的茎皮部分,茎皮部分最有韧性。汉麻这类植物生长过程中不需要农药,且植物组织可以在环境中自然分解,是理想的环保农作物。

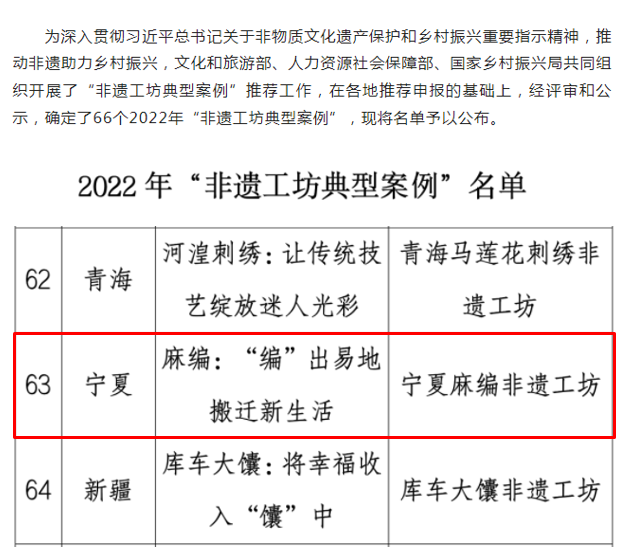

宁夏南部山区种植的汉麻,为麻编工艺品提供了充足的原材料。或许也正因如此,宁夏麻编成为了宁夏众多灿烂的非物质文化遗产中瑰丽的一朵。

“麻编做到最后,你会发现,真正支撑你的这个信念最后能给你带来非常美好的一些东西。”张璟这样说。

月牙湖乡位于银川市兴庆区,是银川市最大的移民安置区。这里的年轻人大多数都外出打工,老人、妇女、儿童及部分残障人士则留在当地。

但这些村民生活在黄土高原,大多数不识字,很难有收入来源。他们也是扶贫的重点对象。

于是,借助当地的文化和资源优势,张璟于2017年底在月牙湖乡开设了麻编培训班,并成立了非遗麻编手工坊。工坊里的学员大多为女性,最小的有26岁,最大的有70多岁。

▲张璟在移民村培训麻编技艺

工坊刚开始起步时,村民们还对此事抱有怀疑:“编麻绳真的能让我们挣到钱?”张璟说,这是因为麻编对于他们而言太普遍了。在他们看来,麻绳是一件不足为奇的平常物件。

▲78岁的李世雄和75岁的雷秀梅夫妇编的六股辫

但经过张璟传授的麻编技艺改造后,原本平平无奇的麻绳,也在村民们的手中变成了一件件沉淀了文化和美感的艺术品。

一针一线,一勾一挑。

她们不仅靠自己的双手改善了生活,还用双手谱写出了宁夏麻编的壮丽文化篇章。

后来的事实证明,麻编不仅能让她们挣到钱,还在全国各地,甚至世界范围内广受欢迎。

▲麻编在巴基斯坦、香港展示

2017年,张璟被原自治区文化厅认定为(麻编技艺)自治区级非遗传承人。

5年来,张璟不仅开设麻编培训班,向村民们传授非遗的技艺,还选购麻纤维原材料、配件、制作模具、订制编织工具,并深入研发设计出适合村民们制作的样品。

她在非遗文化与扶贫间搭起了一座桥梁,连接了情怀与传承,承接了人文与朴素,为村民们打通了一条走向新生活的道路。

转载自:宁夏文化和旅游局 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除